CPSのMです。

2016年11月3日に2017年版のCreative Cloudがリリースされました。最新情報が気になったので、Creative Cloudのセミナーに参加してきました。

大変興味深い新製品や新機能が、今回色々なコンテンツで発表があったのですが、とりあえず現場でメインで使うフォトショップ、イラストレーター、インデザインについての新機能の感想を書きたいと思います。

一つ目のフォトショップですが、初心者でもとても簡単に作業ができるようになっていました。例えば顔のゆがみを整える作業などを難しい作業無く修正できたり、一部有料ですがAdobe Stockといわれるアプリケーションで数千万点の画像データの中から必要なものを使用し加工することも可能になりました。また、自分の作品も販売できるそうです。

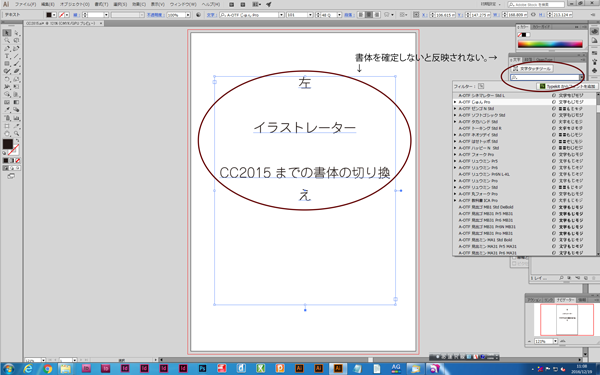

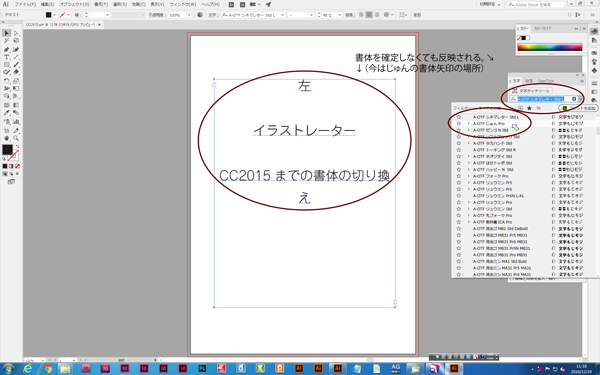

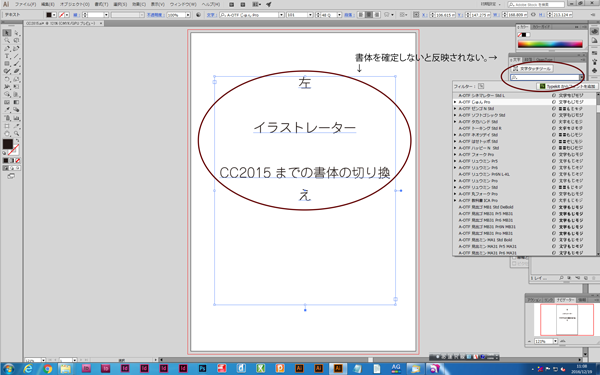

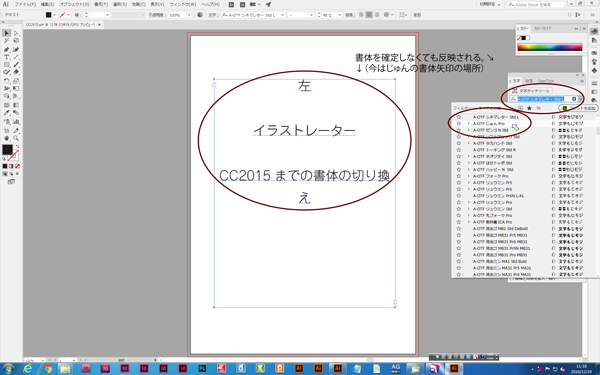

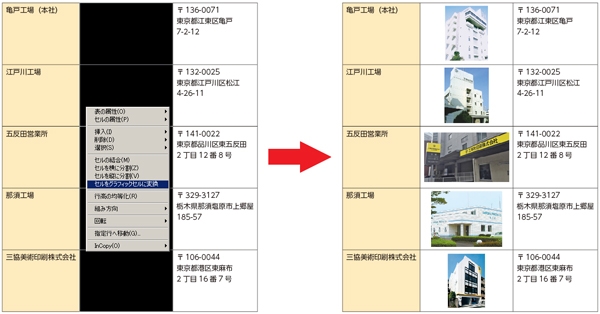

二つ目のイラストレーターに関しては、細かいところでは異体字の切り換えがスムーズになったり、いままでその都度選択しないといけなかった書体の変更がカーソルをなぞるだけで瞬時に変更が可能になったり(画像参照)、書体のお気に入り機能の追加などテキスト回りの作業効率が格段に上がる印象を受けました。

最後のインデザインですが、今回のセミナー時間が押してしまったため割愛されてしまいました・・・。これを、確認したくて参加したのにぃ!!(笑)インデザインに関しては検証後、後日報告します。

今回のセミナーでもそうでしたが、今後の展開としてweb、3D関係にかなり需要が増えそうな印象があります。社内でも、専門部署の立ち上げが必要だと思いますが、少しずつwebやスマホ閲覧の強化や3D関連の導入も考えてみてもよいのかもと思いました。

Adobe Stockの詳しい説明はhttps://stock.adobe.com/jp/にのっています。興味がある方はこちらに

生産部のHです。

組版の分野に携わって、数十年…たちました。

かつての電算写植では、級数表・歯送り表・電卓は必須の道具でした。版面サイズの指定をするだけでも「計算」が必要だったのです。

いまでは、「電算写植」というコトバさえ知らない世代が、主力として活躍していますね。

さて、DTPにおける組版ソフトでは、「版面サイズの計算」など出来なくても、殆ど支障はありません。面倒な計算はソフトウェアがやってくれます。

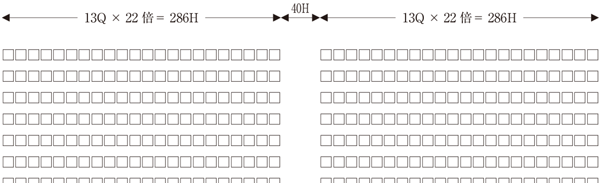

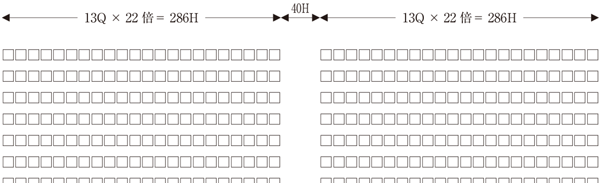

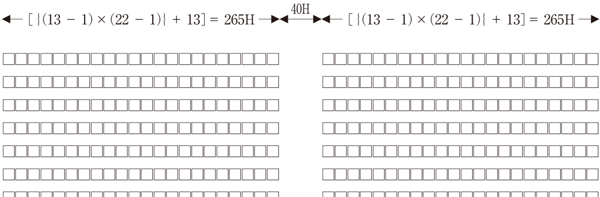

しかしながら、基本中の基本なので、「行長の計算」をあえてここに…

例1)13Q 字詰22倍 2段組 段間40Hの行長は、

13×22×2+40=612

こういった計算が成り立ちます。実にシンプルです。

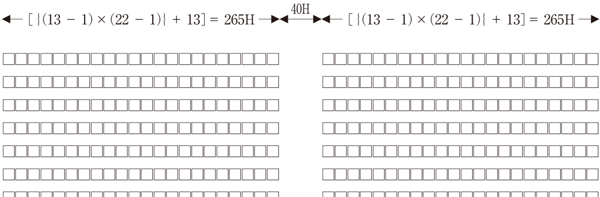

例2)13Q 字詰22倍 1H詰め 2段組 段間40Hの行長は、

[{ (13-1)×(22-1) }+13]×2+40=570

文字の送りを1歯詰めるだけで、計算が一気にここまで複雑に!

例1)が13Qのベタ組なのに対して、例2)では文字間が1H詰まっています。したがって、字詰めに掛ける数値は(13-1)となり、最後の文字のみ13が加算されるため、字詰めとして掛ける数値は(22-1)となります。

かなり遠回りですが、例1)の計算式を例2)のように記述すると

[{ (13-0)×(22-1) }+13]×2+40=612

こんな感じです。

理屈として、行長に掛ける数値は文字の級数ではなく、文字間である。

と、いうことです。

こういった具合に、行長のサイズを求めるだけでも、理論的な計算式が存在しています。

版面の行方向や1行アキ・半行アキなどの計算については、また別の機会に書きたいと思います。この計算が身に付くと指定を見ただけで、ある程度の形が頭に浮かぶようになってくるハズです。

DS課のIです。

入社以来、この様なブログの作成を仕事としてはもちろん、プライベートでもやったことがなく、何を書いたらよいのか、まったくの手探りですが,清水の舞台から飛び降りる覚悟で頑張っていきますのでよろしくお願いします。

私は、写研、EDICOLOR、MC-B2のオペレータとして関わってきましたが、現在はInDesignのオペレータをしています。

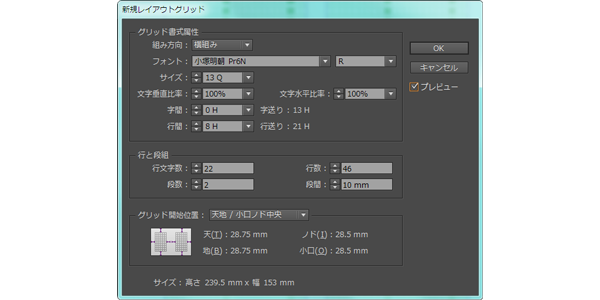

今回は、初歩的な事ではありますが、InDesign CC2015を使って一からデータを作成していく手順を書きますので参考にしていただければと思います。

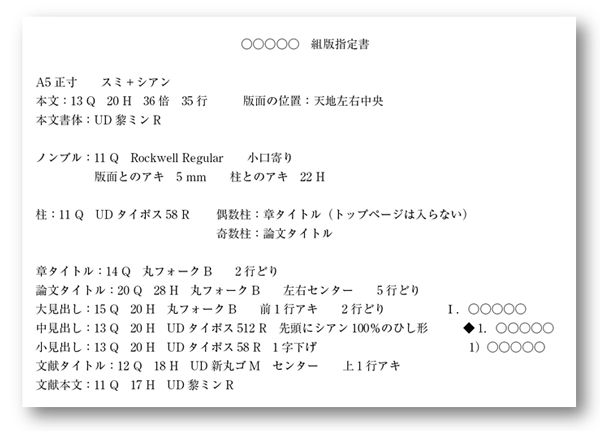

最近は、本社の編集室でデータを作成し、それを元に新しく組み直すというのが多くを占めていますが、以前はお客様からの組版指定書を頂いて作成する(今もありますが)、というのがほとんどでした。

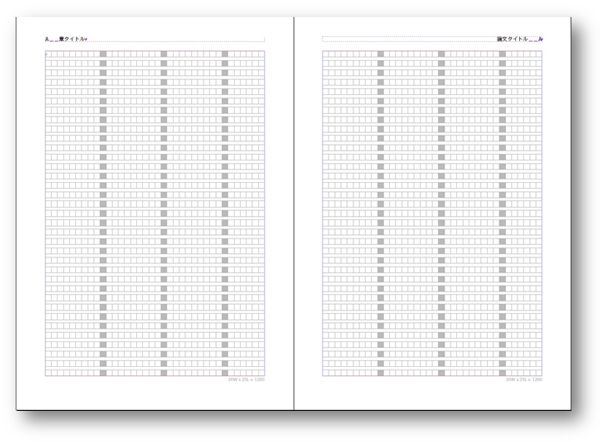

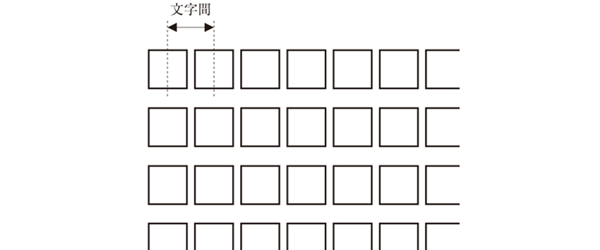

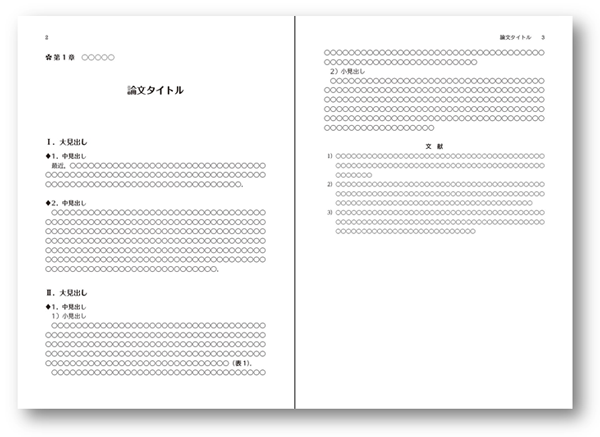

例えばこんな指定書をお客様から頂いて作成するとします。

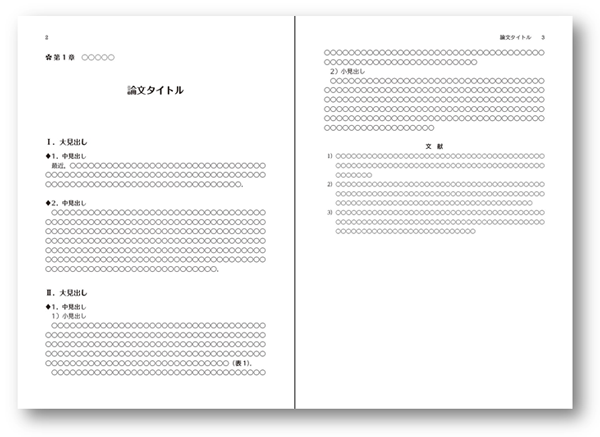

指定書を元に完成したものがこちらです。

これから完成に至るまでの工程を、順を追って解説していきたいと思います。

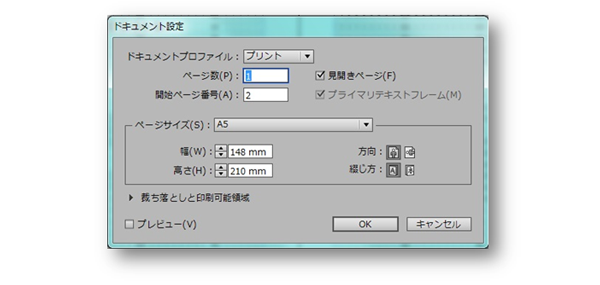

基本設定をしよう

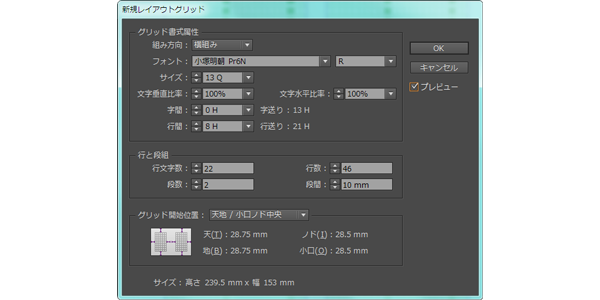

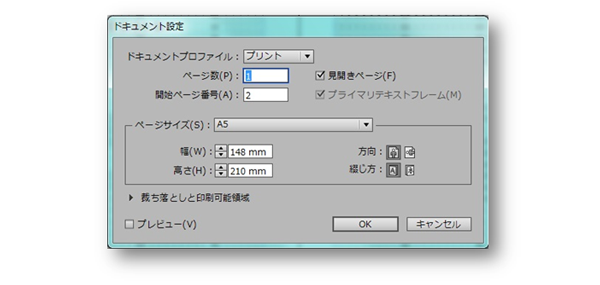

まず、新規作成でページサイズを選択して基本となるレイアウトグリッドを指定書どおりに入力して台紙を作成します。

ちなみにInDesignはソフトが自動でやってくれますが、以前は版面のアキ量などは計算して手動で設定していました。

レイヤーを作成しよう

台紙が出来たら次にレイヤーを作成しますが、最低でも2つに分けると良いと思います。今回は本文用と図表用に分けて作成します。

分ける理由は、図表やその他のオブジェクトなど、本文よりも常に手前にないといけないものに優先順位をつけるためです(上にあるほど手前に表示されます)。

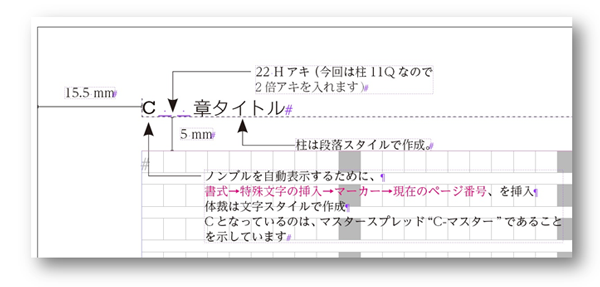

柱・ノンブルを作成しよう

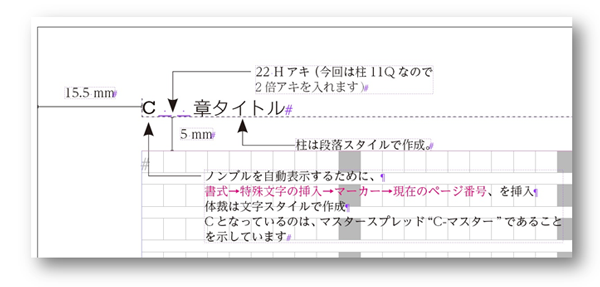

続いて、柱とノンブルの作成をします。

テキストフレームを作成し、枠の位置を決め、書体、級数などを段落スタイルで作成し、適用していきます。今回は、柱とノンブルが同じ行にあるため、段落スタイルは1つしか適用できないため、今回ノンブルは文字スタイルを使って設定していきます。見本は、偶数柱・ノンブルなので同じく奇数柱も作成します。

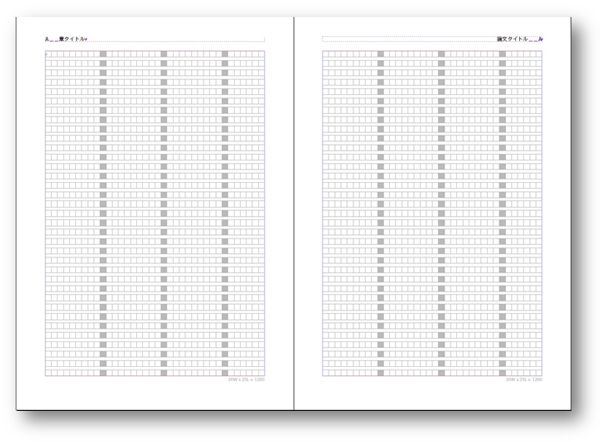

両側を設定できると本文の台紙ができあがります。

今回はマスターページを作成するまでを解説しました。

注意点としては、柱・ノンブルなどの位置は基本的には動かないものなので必ずロックをかけることを心がけています。柱・ノンブル以外動かないものには同じくロックをかけるといいと思います。

次回は、段落スタイル・文字スタイルの作成の仕方を解説していこうと思います。

MC-B2課のFです。

今回から慣れない文章を一生懸命に考えながら1年間頑張っていきますので,どうぞよろしくお願いします.

那須工場は暗くなるのも早くなり,朝晩は涼しいというよりは寒い…? 季節になってまいりました.晩ご飯には鍋やしゃぶしゃぶ,すき焼きもおいしく感じるのではないでしょうか.

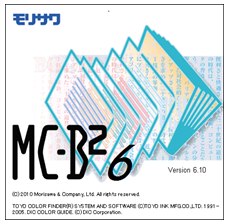

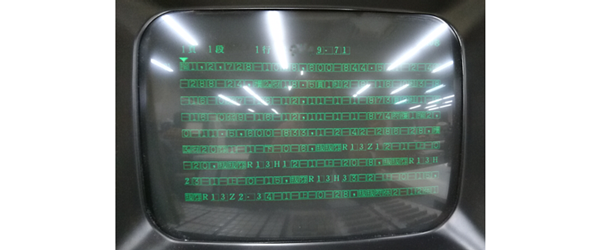

さて,本題に入りますが,私はモリサワのMC-B2に9年間携わってきました.初めは「モリサワ」と聞くとDTPで使用するフォントの会社というイメージが強かったのですが,写研と同様に組版システムの歴史も古く「組版システムの老舗」だったので驚きました.

創業者は森澤信夫.石井茂吉と共に「写真植字機研究所(のちの写研)」を設立,エンジニアとして初期の写研機の開発を支えた.のちに森澤は同社を退社,1948年,独自に「写真植字機製作株式会社」として創業したのが,現在のモリサワ(1971年に社名変更)である.【ウィキペディアより】

私が入社した時代は「写研」が主流でしたので,写研システムを使用しタグ組版を行っていました.写研のタグはファンクションと呼ばれる独自のものを使用していましたが,習得するといろいろなことが表現できて,大変便利なものでした.

しかし,時代はカラーものにシフトをしはじめて,写研システムより安価で表現能力の高いDTPが主流となりました.そこで我が社がモリサワのMC-B2を導入することになったわけです.

【MC-B2を使い始めて】

写研システム(GRAF)に携わっていた私にとって,MC-B2への移行は容易なものではありませんでした.なぜなら,私はそれまでパソコンにまったく興味が無く普段から扱っていなかったので,パソコンの基本操作・基本設定から習得する必要があったからです.写研(GRAF)の時は専用機ですので,システム管理もすべて写研のシステムオペレータがしてくれていました.それに対してMC-B2の場合は,Windows上で動くアプリケーションなので,Windowsを知ることからのスタートとなりましたのでけっこう苦労しました.

写研システム(GRAF)もモリサワ(MC-B2)も「専用機」と「パソコン上のアプリケーション」という違いはありますが,見た感じもプレビューウインドウとテキストウインドウに分かれており,テキストウインドウに修正を加えるとプレビューウインドウに反映されるという仕組みなのでさほど変わりません.そのうえテキスト段階でタグを付加し,タグ組版が可能という基本的な部分は同じでしたので,MC-B2の基本操作方法さえ覚えれば組版作業は意外とスムーズに行うことができました.

今ではMC-B2を扱う事があたり前になっていて,写研(GRAF)で作業をしていた頃を懐かしく思います.

次回は私なりに感じたMC-B2の魅力をお話ししたいと思います.

DS課のAです。

秋も深まり、那須高原は紅葉も進んできましたが、皆様いかがお過ごしですか?

わが家では、結局エアコンの電源はOFFのまま、無事に?夏を乗り切ることができました。そして気づけば11月になろうとしています。

先日は朝5時の気温が3℃ということで、久々に震え上がりましたが、氷点下じゃないことにすこしホッとしました。(まだ車の窓ガラスは凍っていません!)

さて、この時期から来年の4月くらいまで、わが社の業務はフィーバータイムに突入し、全部署が修羅場と化します。

今まで那須工場で大量生産するためのエッセンスなどをお伝えしてきましたが、フィーバータイム目前ではありますが、本日は大量生産するための、『Script』による自動組版に関してお話しします。

以前、動画もアップして少し触れましたが、InDesignでの組版は基本的にScriptを使って自動組版をしています。

もちろん社外から販売されている完璧な自動組版ソフトではありませんので、レイアウトまではできませんが、それでも十分なScriptになっていると思います。

●Scriptで出来ることを箇条書きにしてみます

- マスターページのテキストフレームをオーバーライドさせて文章を流す(Scriptを使わなくても出来ることですが…)

- 決められた箇所(例:タイトルやコラム類などのテキストフレーム内)に文字を自動で挿入する

- 文章中にInDesignで作成したカットや画像などのオブジェクトを、アンカー付きオブジェクトとして自動で挿入する

- 見出し用に作成したオブジェクトを、文字も含めてアンカー付きオブジェクトとして自動で挿入する(複数行の見出しにも対応)

- マスターページの柱やツメに文字を入れる

- ダブルノンブルができる

- 様々なオブジェクトの整列ができる(デフォルトの「整列」よりも細かく設定できる)

- 段落スタイルの正規表現を統一することができる

など、大まかにはこの様なことができます。

こまかいScriptも多数ありますが、上記の作業が自動で出来るだけでも、相当な組版時間の短縮ができています。そしてなにより、他社の有料ソフトではありませんので、実質0円。費用対効果は絶大です!

もちろん、自動組版のためにはテキストへのタグ付けが欠かせませんが、以前にお伝えしたとおり、テキストの変換・編集は分業制になっていますので、ルールに則って自動組版用に整ったタグ付きテキストデータができあがりますので、心配はいりません。

Scriptを使うことにより自動組版はできますが、本当に細かい部分はオペレータの手と目と経験、そして責任感が重要になります。

とくにわが社では、医学書や学術書の制作がメインになりますので、本を読む方も知識や経験が豊富な方がほとんどで、求められるクオリティも常に高く、日々悪戦苦闘しています。それでも苦労して仕上がった本を見るたびに感動です。

世の中には、「この程度でいいの?」と思わせる本も散乱していますが、三報社クオリティを常に追い求めていきたいですね。

P.S.

今回は文字ばかりで分かりづらいブログでごめんなさい。Script部分をすべて画像や図にすると膨大な量になってしまうため、省かせてもらいました。詳しく知りたい方、DS課のAまでご連絡ください。またブログ『The difference between Nasu Factory and Kameido Factory』の動画もご参照ください。ファンレターもお待ちしています。

テキスト編集課のGです。

最近はほとんどの原稿にデータが添付されていますが、元からデータが添付されていないもの、データが使えなかったもの、手書き原稿などは手入力になります。

今回は手入力原稿について書きます。

●ワープロ原稿

ワープロ原稿を入力する際はOCR(工学文字認識:optical character recognition)を使います。OCRとはワープロ原稿をスキャナーなどで画像化し、画像の文字を解析してテキストデータに変換するソフトウェアです。

OCRは手入力しない分速いですが、原稿によっては文字が小さかったり、かすれているとうまく認識出来ないものもあり、きれいな原稿でも認識率は90%程度です。字形が似ている文字で出力されることもあり(例 間が問になっているなど)、手入力したときよりも一字一句慎重に文字校正をしなければいけないので時間は掛かります。

OCRで作業する前に一工夫しており、原稿にある赤や青など黒以外の色で入っている指示や直しは、OCRでそのまま読み込むと認識率が悪くなるので、Photoshopで黒以外の色を消して指示や直しを入れる前の原稿に近づけることで認識率を良くしています。

●手書き原稿

OCRは手書き原稿が苦手なので手入力するしかありません。那須工場設立から働いているベテランの入力者が主に手書き原稿を入力しており、ボリュームのある原稿は写研のSAZANNA-SW(ブログの「まだ使っているの?」を参照)を使うこともあり圧倒的な速さで入力しています。

少し前の話になりますが、Windows10への無償アップグレードの期間が終了しました。対象のWindowsには期間中に何度もアップグレードのお誘いが届きました。みなさんのところにも届いたのではないのでしょうか? その度にお誘いをお断りしていました。相手は工場内のすべてのPCですから数人で手分けしても労力を要する作業でした。

ある日の朝、PCの電源をONにして1時間くらい放置していたら強制的にWindows10へアップグレードをしているではありませんか!! 仕事に支障がでるので慌てて元のWindowsに戻しました。

試しに1台Windows10にアップグレードをしてみました。いま使っているWindows7と同様に使えるか試していますが、クリアできていないところもまだあります。

今年の10月末でWindows7と8.1が販売終了になります。これからWindows10に移行していくかそれともWindows7を買い置きするか、判断に迷うところではないでしょうか?

Adobe InDesign CC 2015を使ってみた

DS課のAです。

残暑お見舞い申し上げます。

暑さにうなだれる毎日ですが、皆様いかがお過ごしですか?

わが家では、いまだにエアコンの電源はOFFのままで、熱中症になるか、それともこのまま秋を向かえるか、妻との激アツな攻防戦が繰り広げられております。

2016年も8月になってしまいましたが、いよいよというか、やっとInDesign CC 2015を使って仕事を進めるようになりました。

すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、今回はInDesign CC 2015を使ってみて、感じたことや新機能、バグ(仕様?)なんかを書いてみたいと思います。

1.基本的には変わりません

メガドライブからセガサターン※1に変わったときの感動は、今でも忘れることができませんが、InDesign CS5からCC 2015になっても作りや操作方法など、基本的な部分はほとんど変わりません。

ただし、最新のInDesign CC 2015(ver11.4)ではインターフェイスが改善され、パネルやダイアログボックス、ツールバーのアイコンや文字が大きくなり、とても見やすくなりました。

見やすくなったのですが、パネルなどが大きくなり、モニター内の占有率もアップしているので、作業画面が狭くなり、少し邪魔だなと感じるかも知れません。ちなみに私は、24inchモニターを2台使っているので、作業画面も広く操作性は抜群です。

2.新しい機能

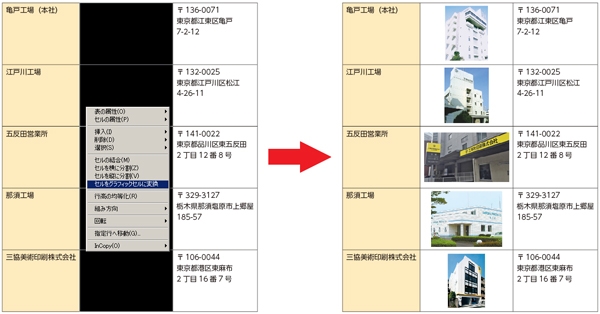

a.グラフィックセル

今までInDesignでは、表のセル内に画像やカットを配置する場合には、インラインにして配置していましたが、InDesign CC 2015からグラフィックセルの機能が追加され、通常の画像配置と変わらない方法で、表のセル内に画像やカットを配置することができます。

またセルをグラフィックセルに変換することができるなど、属性を変更することも可能です。

配置した画像の拡大縮小や、セルのサイズに合わせて画像サイズを調整できるなど、通常の画像と同じような操作が可能です。

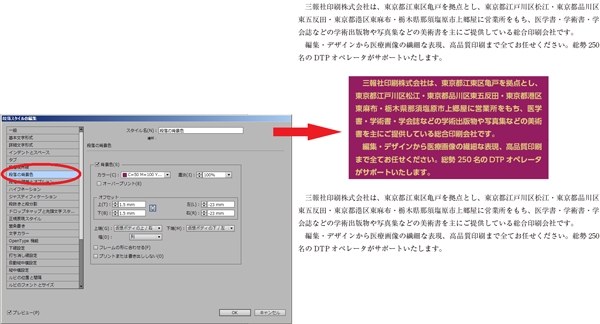

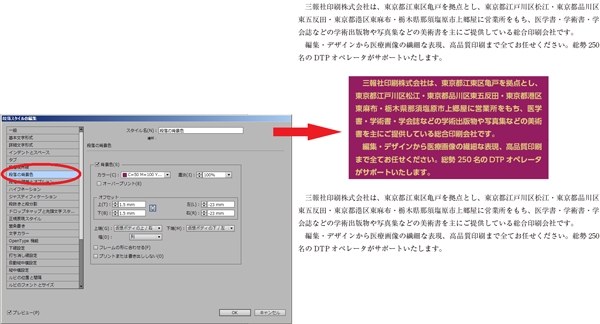

b.段落の背景色

「段落パネル」、「段落スタイル」に「段落の背景色」とうい機能が追加されました。この機能は、選択した複数行の段落に対して、背景色を設定する機能です。

今まで「段落境界線」や「下線」の機能を利用して背景色に見えるように設定したり、テキストフレームに塗りを付けて配置したりしていましたが、この機能により簡単に複数行に対して背景色を設定できます。

c.その他

CS5からCC2015に一気に飛んだので、CS6、CC、CC2014の便利な機能も箇条書きにします。

- テキストフレームの自動サイズ調整ができます(天地左右)。

- フォントメニューの上部に、最近使用したフォントが表示されます。またフォントの検索などが使いやすくなっていたり、お気に入りのフォントを登録できたりします。

- 複数の演算子の入力が可能です(CS5まで:10+20=30/CS6以降:3.25*20/2=32.5など)。

- 「フレームを内容に合わせる」機能が、連結されたテキストフレームや2段以上のテキストフレーム、特殊な形のテキストフレームにも対応しています。

- 「ここまでインデント(control+\)」の不具合が解消されています。

- テキストフレームを作らなくても表の作成ができます。また、すでに作成した表の行や列を任意の場所にペーストすることができます。

- 複数のレイヤーのオブジェクトをグループ化してその後グループ化を解除すると、今までは最上位のレイヤーになっていましたが、「元のレイヤーに戻してグループ解除」ができるようになりました。

- 選択した文字の異体字がその場で表示されます(設定有り)。

ざっと箇条書きにしましたが、その他の追加機能もありますし、詳細は書ききれませんので、個人で調べていただくか、DS課のAまでご連絡ください。

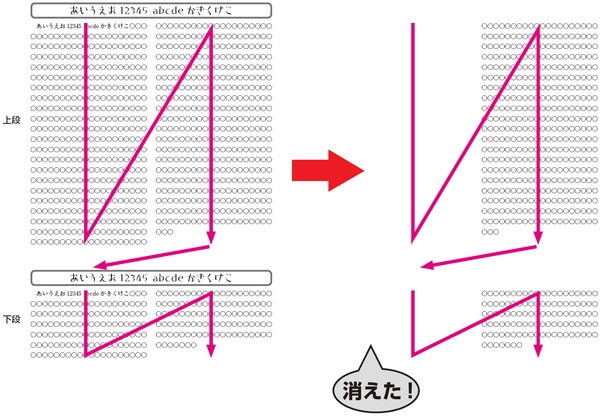

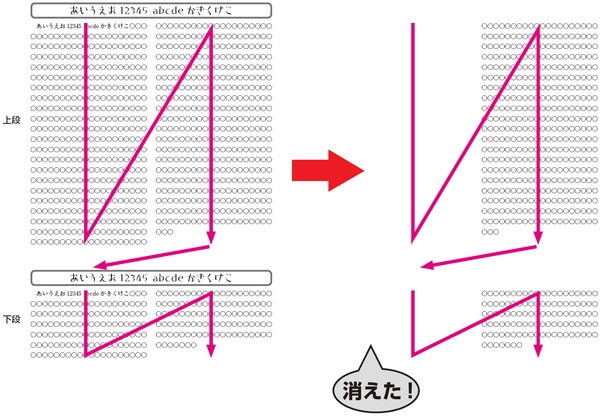

3.バグ(仕様?)

Adobeの名の下に、仕様という名のバグを発見しました。以下のやり方は、InDesign CS5ではできましたが、CC 2015では残念ながらできません。

テストは2段組の本文ですが、見出しに「段抜き」の設定を使用すると、InDesignの動きが遅くなってしまい修正に時間がかかるので、「テキストの回り込み」を設定したオブジェクトをアンカーで入れ、見出しごとにフレームを分けて段抜きと同じ効果を再現していました。

ところが、アンカーを入れた行にグリット設定の「段落行取りを使用」チェックを入れると、見出しもろとも文字が消え、InDesign自体が「応答なし」で固まってしまいます。

「段落行取りを使用」にチェックを入れなければ大丈夫なのですが、前後に級数送りが違う文章が入ると、見出しや文章がずれてしまいます。

現在、改善策を模索中ですが、いいやり方がありましたら、是非教えてください。

簡単ではありますが、InDesign CC 2015の報告を終わります。

どんなアプリケーションもそうですが、良いところ悪いところどちらもあり、完璧なアプリケーションは存在しません。

あとはメーカーにアップデートを頑張ってもらうか、現場で工夫をして進めていくしかありませんので、これからはどんどんInDesign CC 2015を使って仕事を進めて、三報社印刷のスタンダードなアプリケーションにしていきたいと思います。

※1:メガドライブとセガサターンは、20年以上前にセガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)から発売された家庭用ゲーム機で、任天堂のスーパーファミコンやニンテンドウ64、ソニーのPlayStation、NECのPCエンジンなどと鎬を削り、一時代を築いたゲーム機です。個人的な話ですが、当時の私はセガ派でしたので、任天堂・ソニー・NECは邪道だと思っていました。

テキスト編集課のGです。

原稿が入稿する際にデータが添付されているものがほとんどです。しかし全てのデータがスムーズに使えるわけではありません。今回はデータがスムーズに使えかったケースをまとめてみました。

●データが開かない あるある

・データが壊れている。

・パスワードで保護されている。

・アプリケーションがない。

たまに著者が使っているアプリケーションと同じものが無くデータを開くことが出来ないことがある。

●原稿とデータの内容が違う あるある

・全く違う

・著者名以外内容が全く違う

・文章の言い回しが違う

・原稿としてプリントしたときよりデータが更新されている

●文字化け あるある

・PDFで入稿

PDFから文字を抽出すると文字が化けることがあります。文字化けに気付かずに出稿しない為に文字校正をしています。PDFに書き出す前の元データも有れば頂きたいです。

・Symbolフォント

Symbolフォントを使ったギリシャ文字などはアプリケーション上で別のフォントにすると表示が変わったり、テキストデータに変換するとαはa、βはbの様にアルファベットに置き換わります。

那須工場では対策としてMicrosoft Wordに取り込こみSymbolフォントの文字を置換してからテキストデータにしています。

●Microsoft PowerPoint あるある

PowerPointにはノートというスライドには表示されない入力欄があり、図表のネームや説明が入力されていることがあります。原稿用にプリントしたときにノートの部分がプリントされておらず、原稿で図表のネームなどが無い状態になります。

プリントの際に「印刷対象」をノートにするとスライドの下にノートもプリントされます。

最近は、入稿するデータの8割がMicrosoft Officeです。WindowsとMacintoshで多少のズレは生じるものの互換性はあるのでテキストデータにするのに特に問題はありません。

一昔前はワープロ専用機やMacintosh用のアプリケーションも多くありました。

ワープロ専用機では東芝 RUPO、富士通 OASYS、SHARP 書院、NEC 文豪、Canon キャノワードなどが入稿していました。ワープロ専用機は無くてもデータ変換用のアプリケーションがあり、ほとんどの機種に対応していたためテキストデータに変換することは出来ました。

Macintosh用アプリケーションではクラリスワークス、クラリスドロー、クラリスインパクト、AppleWorks、Mac版EG-wordなどが入稿していました。「開けません」とは言いたく無かったので、これらのアプリケーションに対応させるのも苦労しました。

この頃は原稿に添付されたメディア(FD、MO、CD等)も一緒に入稿しており、全てのメディアのファイルフォーマットのチェック(Windows、Macintosh、ワープロ専用機など何で作られたファイルか調べる作業)とウイルスチェックをしていたので手間が掛かっていました。今では本社で入稿データを取り込みこれらの確認をしてから、通信で受け取るので手間が減り助かっています。

DS課のAです。

若くてギラギラしていて、とんがっていたあの頃は、「DTPと言ったらマックでしょ!」、「ウィンドウズ? はぁ?」なんてツッパッていましたよね? 分かります、私もそうでした。

MacでDTPを進めてきてPower Mac G4もいまだに健在?(起動時間は15分)ですが、時代は進み、技術発展も目覚ましく、わが社ではMac DTPからWindows DTPが主流になってきました。

もちろん、どちらのOSにも対応できますし、Macが廃れたわけではありませんが、今回はMacとWindowsのOS間で、気をつける点などをおさらいしていきます。

0.その前に

1986年にDTP※1が提唱されて、90年代後半には、わが社でもDTPが本格的に始動しました。

「DTPと言ったらMac+QuarkXPress(or PageMaker)」と言われるように、当時はDTPソフトや和文PostScriptフォントなどは、Mac向けに開発が進み、Macで組むことがデファクトスタンダード(他の選択肢がほとんどない為)になっていきました。

また、ディスプレイ画面の色彩(RGB)と、プリンタの色彩(CMYKトナー)、印刷物の色彩(CMYKインク+特色)の色を合わせることは困難でしたが、QuarkXPressなどのカラーの対応も早く、MacのColorSync※2により優れたカラーマネジメント(色の管理)ができるようになったことも、Mac DTPが進化した一因でしょう。

1.アプリケーションのバージョン一致とOpenTypeフォント使用で完全互換

一昔前は、アプリケーションがMac版しか無い、Windows版があっても機能が制限されている、フォントが無い、出力までの環境が整っていないなどで、OS間のやり取りは非常に困難でしたが、現在は出力までの環境は整っていますし、Adobe製品(InDesignなど)であれば同一のバージョンを使い、同じOpenTypeフォントを使用すれば、完全な互換性があります。

2.Macで組む場合、欧文書体に注意

OS Xでは、OS 9環境下で使用していた「Type1の欧文フォント」や「TrueTypeフォント」なども、100%ではありませんが使用できます。

しかし、馴染みがあるからと不用意に使ってしまうと、Windowsで開いたときに置き換えが発生してしまいます。残念ながら先方データでは高い確率でこのフォントが使われています。

OpenTypeフォントに同一の書体があればなんとかしのげます(セット幅などは変わります)が、無い場合には似ている書体で対応をしたり、場合によっては作字をしたりと、一仕事しなくてはいけません。

可能な限り、欧文書体もOpenTypeフォントを使用していただけると助かります。

3.ヒラギノフォントの互換性の確認

最新のMacのOS「OS X El Capitan」に搭載されているヒラギノフォントと、製品版・従来版のヒラギノフォントでは完全な互換性がありません。大きなものを二つ上げます。

一つは、OS X El Capitan(OS X 10.11、10.11.1)では「異体字テーブルの不具合」により、アプリケーションによっては、まったく違う文字に置き換わる、文字が表示されないなどの不具合がありました。現在OS X 10.11.2以降にアップデートすることで、この不具合は解消されていますので、OS X El Capitanでヒラギノフォントを使用する際には、必ずアップデートをしてください。

二つ目は、濁点類の大型化により、カーニング設定を「オプティカル※3」にしていると、文字詰めが変わってしまいます。そのため、ファイルを開く環境によっては組体裁が崩れてしまい、作成時と同じ体裁を再現できません。

ヒラギノフォントで使ったファイルを開く際には、必ずOSやフォントのバージョンなどの環境を確認してから作業を行ってください。

詳細はSCREENのヒラギノフォントのサポート情報サイトにありますので、ご確認ください。

「http://www.screen.co.jp/ga_product/sento/support/otf_osx_El_Capitan.html」

さて、タイトルの落としどころが難しくなってきましたが、皆さんはどうしますか? 忘れたいことがあったり、寂しかったり、悲しいときには。

飲みつぶれて寝ちゃいますか? それとも泣きつかれて寝ちゃいますか?(なんだか聞いたことがあるようなフレーズだなぁ)

酒と泪がまったく似合わない私は、デリケートの欠片もないので、寂しいことや悲しいことも案外平気です。

もちろん人間としての感情はちゃんとありますが、万が一にも飲みつぶれるようなことになったら、嫁さんが怖いですからね。

お酒は何でも飲めますが、ビールが美味しくなる湿度と温度になってきました。尿酸値が若干高めの私はほどほどにしていますが、たまには浴びるほど飲みたいです。

これからの季節、古いMacはもちろん、湿度と温度でPC本体の故障率も高くなりますので、掃除やメンテナンスもお忘れなく。

いざというときに動かなくなったら、それこそ飲みつぶれるか、泣き続けることになってしまいますからね。

※1:DTPとは「DeskTop Publishing」の略です。日本語では卓上出版なんて言いますが,簡単に言うとパソコンで印刷物のデータを作成することです。DTPのさきがけとなった組版ソフト「PageMaker」の販売開始時に、Aldus社(後にAdobe社に買収)の社長ポール・ブレイナードが1986年に提唱した言葉です。

※2:ColorSyncとは、米アップルコンピュータがMac OSの拡張機能であるQuickDrawGXの中で提供しているカラーマネジメント(色の管理)機能のことです。スキャナ、ディスプレイ、プリンタなどは、それぞれが異なる方式で色彩を表現します。ColorSyncはOSのレベルでスキャナやディスプレイ、プリンタ間での、色の同一性を保つことを目的として開発されました。

※3:オプティカルは、InDesignやIllustratorなどにある、何種類かのカーニング設定(文字詰め)の一つです。オプティカルは文字の形状をもとにアプリケーションが自動で詰め量を計算しますので、OS X El Capitanに搭載されているヒラギノフォントを使用した場合、濁点類の大型化の影響を受けてしまい、文字詰めが変化してしまいます。呉々もOSのアップデートをお忘れなく。

The difference between Nasu Factory and Kameido Factory

DS課のAです。

良いタイトルが浮かばなく、英語表記でごまかしていますが、「大量生産できるわけ」の3回目スタートです。

今回は初校の作業に関して、那須工場と亀戸工場での作業内容の違いをお伝えして、那須工場の特長を知ってもらいたいと思います。

念のために言っておきますが、内容を読み間違えると「那須工場は早い⤴」、「亀戸工場は遅い⤵」、とバチバチ火花が散ってしまいますので、くれぐれもとらえ方を間違えないようにお願いします。

あくまでも那須工場は初校組版に特化した工場ですし、亀戸工場は再校以降から最終工程が主な作業になります。

まず、亀戸工場での初校の進め方ですが、基本的には最初から最後まで一人で行っています。

具体的には、お客様からのデータをテキストに変換、InDesignに手動で流し込んで、手作業でタイトルや見出しなどのスタイルを当てて、赤字も修正していきます。表も作成し、場合によってはトレスを書いたり、写真の加工も行ったりします。

同じ体裁での大量生産には向いていませんが、体裁が頻繁に変わるものや、デザインをしながら進める特殊な仕事では向いています。

那須工場での初校の進め方は、以前にも書きましたが細かく分業制になっています。

①お客様から届いた様々なデータをテキストデータに変換して、原稿どおりにまとめる。

↓

②変換したテキストデータの体裁を整えて、編集用に加工する。

↓

③テキストデータの赤字修正と自動組版用のタグ付けをする。(←ここが重要!)

↓

④InDesign・MC-B2上で図表などの素材の作成(トレス作成・写真加工は別の部署)をする。

↓

⑤組版オペレータにテキストデータや図表などの素材を渡し、InDesign・MC-B2で組む。

↓

⑥校正して出稿。

大きな特徴としては、InDesignでの組版は、テキストにタグ付けをしてJavaScriptで自動的に組むことができるので、非常に効率的です。

今回動画を載せていますが、JavaScriptは、様々な作業の自動化をするためのプログラムのことで、那須工場では、InDesign上の任意の箇所への文字の挿入、見出しやカット、コラムなどを自動で挿入するプログラムを作成し使用しています。

処理の遅いJavaScriptで動かしているので、なんとなく動きが見えますが、決められた記号の場所に文字が移動したり、見出しが入ったりしています。実際に仕事で使っているJavaScriptは、動きが速いので、処理の工程は見られません。

レイアウトなどは手作業になりますが、それ以外はほぼ自動で組むことができます。体感としては、手作業で組むより10倍は早く組むことができます。

JavaScriptはとても便利なので、さらに改善をしながら使っていきたいと考えています。

自動組版はできるようになりましたが、最後は人の目と手にかかっていますので、各部署・各人のスキルアップを図りながら、高品質・短納期・低コストに挑戦していきます。

那須工場の皆さん、宜しくお願いします。